(article publié le 09 septembre 2016. Les passages en vert renvoient à des liens hypertextes)

Le principe même de l’efficacité de ce filet était, pour beaucoup d’entre nous, davantage basé sur son aspect dissuasif pour les squales, que sur sa capacité à maintenir un espace totalement clos.

D’après les spécialistes, le requin « n’aime pas la chair humaine » et « se trompe en attaquant l’homme ». Il nous confondrait avec une tortue ou une otarie, et il relâcherait la proie en constatant son erreur[1].

Force est de constater qu’il n’en est rien, comme le montre l’étude des légistes, et ce dernier accident. Laurent était sur sa planche lorsque le squale a saisi son bras droit et l’a sectionné au niveau de l’épaule. Il a tenté de se défendre et y a laissé le pouce de la main gauche. Il est ensuite remonté sur sa planche pour regagner le rivage, mais l’animal, non repu, est revenu à la charge une seconde fois, et s’en est pris cette fois-ci à sa jambe droite, déchiquetée au point de nécessiter une amputation à mi-cuisse[2].

Il convient de tenter de déterminer dans quelles circonstances le requin a pu pénétrer dans cet enclos. Écartons d’emblée l’idée naïve mais néanmoins répandue d’un « requin-nigaud passant par là et que les vagues, grosses ce jour-là, auraient poussé par inadvertance[3] ».

Il est également peu probable qu’il s’agisse d’un animal arrivé là par hasard qui, ne connaissant pas cette zone, et tombant devant un obstacle, décide par curiosité d’y entrer par un trou après en avoir fait le tour. Une étude scientifique a prouvé que les requins ont une carte mentale de leur environnement, la même que celle que l’humain élabore lorsqu’il plonge régulièrement dans une zone, à partir des caractéristiques des fonds marins.

Précisons à ce niveau que le jour de l’attaque le samedi 27 août 2016, la houle avoisinait les 3 m, ce qui occasionne un fort courant juste après chaque série de vagues. La force exercée par ce phénomène dans l’axe central de cette zone, représenté sur le schéma, a pour effet de coucher ponctuellement le filet, jusqu’à immerger la partie supérieure de la structure[4]. Ce phénomène restant momentané, il n’inquiétait pas outre mesure les habitués, d’autant que le bouledogue, espèce principale incriminée, est connu pour se déplacer essentiellement proche du fond marin, et non en surface.

Qu’il soit rentré par un trou, ou par cette zone brièvement affaissée par le courant, l’hypothèse qui reste donc la plus probable est aussi la plus effrayante c’est qu’il pourrait s’agir d’un requin connaissant parfaitement le secteur, ayant peut-être même assisté à l’installation de filet, et qui, après s’en être méfié au début, aurait fini au bout de huit mois par comprendre que ce dispositif ne présentait aucun risque pour lui. L’ensemble des vibrations d’une zone aussi vaste, notamment lorsqu’elle est très fréquentée par les baigneurs, produit dans l’eau des stimuli qui peuvent s’entendre sur plusieurs kilomètres, entretenant la curiosité de l’animal vis-à-vis de cet enclos[5].

Les membres de notre communauté, bien au fait de cet animal par la force des choses, savent que les requins en général, et les bouledogues en particulier, sont méfiants et sensibles vis-à-vis des structures artificielles telles que les gros cordages, les éléments métalliques, et les bouées dont sont constitués ces dispositifs[6]. Mais nous savons désormais que rien ne semble arrêter ces squales, et qu’ils n'ont visiblement peur de rien, quand ils ont compris que leur sécurité n’est pas menacée. Rien ne nous dit après tout qu’ils ne risquent pas de mémoriser positivement cet endroit, en tant que lieu où l’un d’entre-eux a réussi à se nourrir.

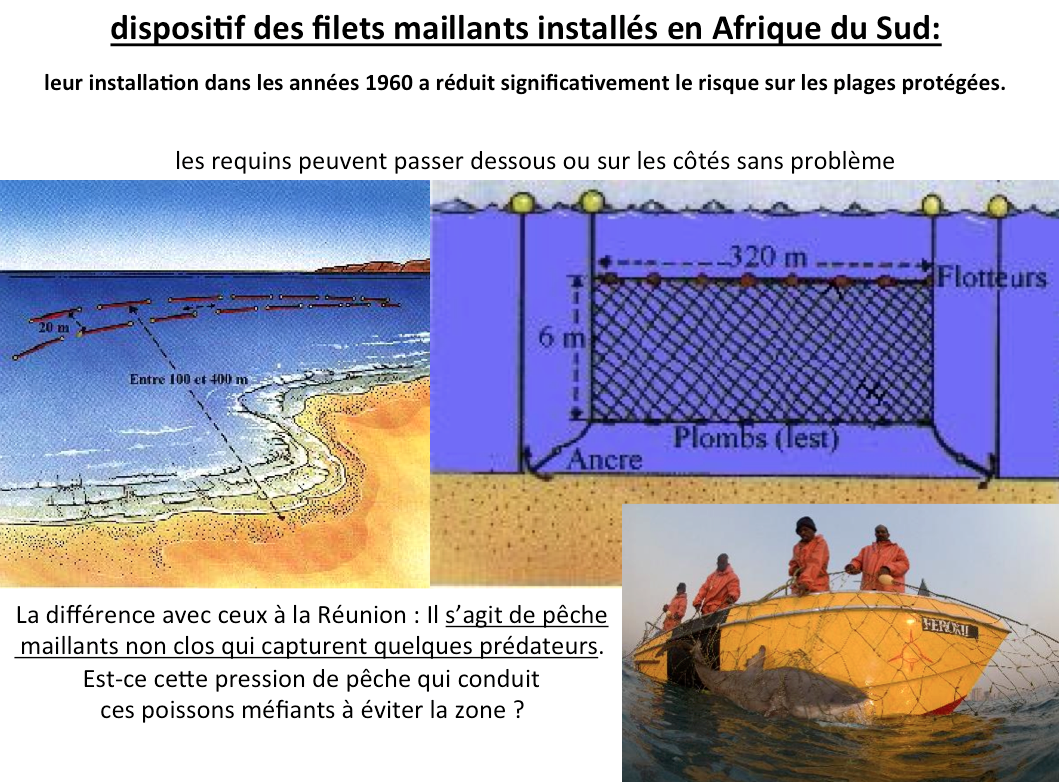

Il est vrai que jusqu’à présent, au-delà d’anecdotiques expérimentations anciennes d’enclos fermés, les seuls modèles de filets qui fonctionnent depuis plusieurs décennies sont des filets de pêche, installés au large des plages protégées par panneaux, et disposés en quinconce, sans aller jusqu’au fond, ni affleurer à la surface, et sans retours latéraux.

La plupart des personnes concernées par le risque à la Réunion connaissent la grande efficacité de ce genre de filets non fermés[7], et c’est pourquoi nous étions tous persuadés qu’avec un enclos tel que le notre, le risque était quasi inexistant.

Mais nous savions tous également qu’ils ont une caractéristique particulière : il s’agit de filets maillants, qui capturent et tuent plusieurs centaines de requins chaque année. Relevés le matin, les animaux capturés sont le plus souvent morts après avoir agonisé de très longues heures, en lâchant toutes sortes de signaux[8] à leurs congénères.

Ces filets ont été très largement diabolisés depuis une quinzaine d’années par les écologistes, et ont fait et font toujours l’objet de campagnes d’activistes pour les faire retirer[9] en Afrique du Sud qu’en Australie, ceci accompagnés de faits de sabotage.

Alors, du fait ce contexte, on a testé l’inconnu : un filet clos, mais non-maillant, constitue ce qui s’appelle chez nous une ZONEX (zone expérimentale). Cet accident tragique nous rappelle qu’ici, à l’île de la Réunion, nous sommes les cobayes d’une expérimentation débutée il y a cinq ans, visant à tester le principe d’une cohabitation chimérique entre prédateurs redoutables de 300 kg dans leur élément d’une part, et humains démunis et dérisoires d’autre part…

Et cette expérience a démarré de façon scandaleuse avec le marquage et le relâchage de plus de 80 squales de 3 mètres de moyenne dans le cadre d’un programme scientifique, juste devant la zone balnéaire entre 2011 et 2013, à nos simples risques et périls, avec les conséquences dramatiques que nous connaissons, et qui auront conduit à la fermeture « provisoire-définitive » de l’océan le 26 juillet 2013.

Cette analyse permet de comprendre pourquoi il y avait beaucoup de raisons de penser qu'à Boucan Canot ce jour-là, avec ce dispositif expérimental mis en place, au-delà de ses failles et faiblesses, et malgré ce trou, le risque apparaissait comme acceptable pour ceux qui connaissent la mer les poissons et la prévention des attaques[10]. Tout le monde s’est dit qu’il ne s’agissait « que d’un trou », finalement juste un peu plus grand que d’habitude. Personne d’ailleurs ne se serait risqué à l’eau si le filet avait été plus largement éventré[11].

Ainsi une faille aussi minime, et avec un risque qu’une année sans attaque semblait avoir atténué, ne pouvait laisser imaginer les personnes concernées qu’un tel drame puisse se jouer dans cet enclos. C’est probablement pour cela que les forces de l’ordre présentes à de multiples reprises ce samedi là[12] ne sont pas intervenues, comme les précédents jours de drapeau rouge. Qui peut penser que si quelqu’un avait perçu le risque un seul instant comme inacceptable, les autorités auraient laissé les gens rester dans l'eau jusqu'à 17 heures avec une interdiction, dans une zone expérimentale aussi sensible politiquement parlant ?

On ne peut plus désormais prendre à la légère la menace d’une intrusion dans le filet, et cela même lorsqu’ils seront décrétés opérationnels[13].

Seul un parallèle avec les méthodes écologiques vainement utilisées face au loup depuis plus de 20 ans permet de comprendre l’impasse politique dans laquelle nous nous trouvons.

Et si le requin se mettait à agir tels ses lointains cousins terrestres ? Tel un renard face à un poulailler ? Les spécialistes en protection du loup disent bien qu’ils ont beau tout essayer : le loup s'approche de l'homme, attaque même dans les bergeries, selon le principe"d'habituation" du loup à l'homme, bien connu des écologistes, des naturalistes et des scientifiques.

A la Réunion, il se pourrait bien que nos requins bouledogue aient désormais appris à lire et à écrire...

Jean François Nativel, auteur du livre « Requins réunion une tragédie moderne »

[1] Encore très récemment, le directeur d’un grand musée, n’affirmait-il pas à propos du requin : « quant à arracher un membre d’un coup de dents c’est impossible ».

[2] Il réussira, dans un ultime effort, à éloigner le squale en lui donnant un coup de pied avec sa jambe gauche, et ne devra sa survie qu’au courage des deux maîtres nageurs, venus le sauver au péril de leur vie.

[3] Le filet se trouve bien au-delà de la ligne de déferlement des rouleaux, et une vague qui ne s’est pas brisée n’occasionne pas de déplacement de matière, puisqu’elle avance sur le modèle d’une onde sonore (un requin en surface n’aurait été soulevé que dans l’axe vertical, et n’aurait en aucun cas été porté vers l’avant dans l’axe horizontal).

[4] Selon la force du courant, le filet peut se retrouver de un à plusieurs mètres sous l’eau, sur une longueur de quelques dizaines de mètres. Cela pouvait durer une à deux minutes, en fonction du volume d’eau a évacuer, après avoir été porté par les vagues. Cette situation avait été constatée des le départ fin décembre 2015, et malgré un rallongement de la structure, le problème n’avait pas pu être résolu. De ce fait, les maîtres nageurs bien au fait de cette faiblesse, surveillaient en permanence cette zone de la structure, et n’avait pas hésité à plusieurs reprises, lors des fortes ou précédentes, à hisser le drapeau rouge dès que la fréquence et la grosseur des vagues conduisait à un temps et une profondeur d’immersion significatif. Le même problème, dans une mesure moindre, pouvait aussi se constater au niveau de l’angle sud du filet, également sujet aux contraintes des mouvements d’eau occasionnés par les fortes houles. Il est fort probable qu’après cet accident, la vigilance va être renforcée à ce niveau également, et le drapeau rouge systématique dès que la houle dépassera les 1,50 m.

[5] Et nous sommes en hiver austral, période où les poissons pélagiques sont bien moins présents, correspondant à une période de disette pouvant conduire un squale à s’intéresser à une autre source de nourriture. Explication bien plus plausible pour expliquer les attaques en cette saison, bien au delà du postulat scientifique autour d’une saisonnalité liée aux mœurs.

[6] La masse totale de l'installation avec ses corps morts, la hauteur impressionnante du filet (jusqu’à 12 m !), le cliquetis des chaînes, des pendilles et autres bouées auraient dû montrer en toute logique à ces prédateurs que, décidément, il était trop risqué pour eux de s'aventurer sur cette minuscule zone d’activités humaines, eux qui disposent d’un territoire immense en tant que « maîtres des océans ».

[7] De nombreuses plages fréquentées par des centaines de milliers de baigneurs et de surfeurs sont protégées avec grand succès par ce système en Afrique du Sud (depuis 1965) et en Australie (depuis 1937). On pouvait ainsi lire dès 2000, dans un chapitre (p.291) consacré à la prévention des attaques, rédigé par un spécialiste réunionnais, que l’état australien du Queensland en Australie est protégé « par 35 filets et 276 drumlines » et que ces mesures ont permis « d’éviter toutes nouvelles attaques en 30 ans dans les zones protégées ».

[8] La mort par agonie d’un animal est une méthode vieille comme le monde pour effaroucher les autres spécimens de la même espèce. Le requin est un animal extrêmement sensible, et comme tous les animaux sauvages, il apprend à éviter des secteurs où des structures artificielles qui présentent une menace. Un squale capturé libère des messages visuels, sonores, chimiques (urines, hormones) et peut-être aussi électriques. Par ailleurs, la chair du requin en décomposition transforme l’urée très présente dans le sang de ce poisson en acétate d’ammonium, constituant un fluide répulsif ayant même fait l’objet d’un brevet.

[9] Il était hors de question d’imaginer un seul instant qu’un tel dispositif « barbare d’un autre âge », installé à une époque où on ne se souciait guère de la mort d’une tortue ou d’un dauphin –captures accessoires-, puisse être déployé ici à l’île de la Réunion, de surcroît en plein cœur d’une réserve marine.

[10] Et puis, tout le monde est bien conscient, conformément à la philosophie naturaliste, que lorsqu’on pratique un sport de pleine nature, il est normal d’accepter une part de risque, incompressible.

[11] Il faut savoir que ceux qui surfent à l’intérieur des filets, ne sont pas les mêmes que ceux qui pratiquent régulièrement sans protection physique en dehors des 2 zones autorisées, et inversement. Il s’agissait surtout d’un public familial bien conscient du risque, au point d’avoir pour la plupart arrêté de surfer depuis quatre ans. Ce jour-là, sur la centaine de personnes à être entrées dans l’eau à Boucan, une bonne part était des enfants.

[12] La police municipale est passée plusieurs fois, ainsi que les gendarmes, et la brigade nautique, c'est la moyenne les jours de « rouge », et encore plus le week-end c'est pour dire à quel point pour tout le monde ce jour-là, ensemble des services de sécurité compris, la menace apparaissait comme insignifiante… Qui peut croire qu’ils n’étaient pas capable de faire sortir manu militari tout le monde de l’eau, comme cela sera le cas dorénavant ?

[13] La baignade n’a toujours pas été ré-ouverte 10 jours après, car les filets sont contrôlés tous les jours vers 8/9 heures, par une équipe de plongeurs scaphandriers dédiés, ils sont validés jusqu’à 17h30 sans autre vérification qu’un succinct contrôle visuel depuis la surface lorsque les conditions le permettent. Qui peut garantir qu’une faille n’apparaîtrait pas quelques heures après, ou avant l’heure de fermeture ? Par ailleurs, tous les maillages de chaînes qui servent pour la fixation au sol, et dans toutes les zones de retour où les cordes ne peuvent pas résister, présentent des écartements qui varient en fonction des contraintes. Qui peut assurer après cet accident, que l’animal ne cherchera pas à forcer le passage, comme nous le montrent les prédateurs terrestres, qui arrivent à se faufiler dans des espaces minuscules ?